Fallire

In questi mesi ci siamo trovati a gestire, tra le altre, l’immagine coordinata di due nuovi clienti. Il parallelo viene spontaneo: entrambi ci hanno cercati; entrambi hanno apprezzato molti dei nostri lavori svolti nel recente passato; entrambi ci hanno scelti, convinti di intraprendere con noi un percorso fruttuoso. Entrambi volevano anzitutto cambiare radicalmente la loro immagine e nel contempo distanziarsi dall’immagine della concorrenza, sia quella più prossima che quella, per così dire, globale. Ci hanno quindi chiesto di organizzare un percorso verso la diversità, se non proprio verso l’originalità - per quanto possibile. Un approccio che può sembrare scontato ma che non lo è per niente. Molto spesso un cliente chiede infatti di riadattare e non di rifare di sana pianta la propria immagine e chiede di riferirsi a qualche concorrente, o a qualche altra marca, o comunque di tener ben presenti certi riferimenti validi come modelli.

In questi due casi però l’indicazione di libertà dai modelli era palese. Era parte stessa della scelta operata a nostro favore: siamo stati interpellati giusto per questo. Per cui non ci siamo tirati indietro e abbiamo organizzato due veri e propri “racconti di marca”. Difficile dire quale dei due ci abbia dato più soddisfazione in corso d’opera. Impegno e divertimento si sono equivalsi. Il fatto che l’uno si rivolgesse al settore del design d’interni e l’altro a quello dell’alimentare ci ha favoriti nel definire cifre stilistiche nettamente distinte. I concetti di fondo sono stati invece i medesimi, coincidendo con i voleri e gli obiettivi espressi simmetricamente dai due clienti in fase di organizzazione iniziale del lavoro. Alla fine dei due percorsi l’esito dell’uno ci è sembrato equivalere all’altro, rispondendo ai presupposti, aggiornando i valori delle marche e innestandosi con carattere nei rispettivi mercati di riferimento.

In realtà l’impatto col cliente è risultato diametralmente opposto. Da una parte un successo addirittura esagerato. Dall’altra un fallimento, altrettanto esagerato. Questa opposizione racconta il nostro lavoro, la sua schizofrenica precarietà ma anche il suo impagabile fascino. Impossibile annoiarsi con un mestiere così.

Cos’è accaduto? Nel secondo caso il cliente non si è riconosciuto e ha opposto un netto rifiuto. Non riconoscendosi non si è piaciuto. E non piacendosi ha infine opposto un secondo rifiuto: l’immagine si distanziava troppo dalle idee dominanti, dagli stilemi tipici e rassicuranti del settore di riferimento. Saltano all’occhio però, in questo giudizio, contraddizioni flagranti: i due presupposti iniziali erano proprio “distanziarsi dall’immagine aziendale esistente”, che era appunto quella in cui il cliente da molti anni si specchiava; e “distanziarsi dall’immagine della concorrenza”, con le sue tradizionali routine, pensieri e linguaggi generalizzati e dominanti. Inutile cercare di spiegare razionalmente al cliente questa duplice falla concettuale che, essendo primaria, ne genera a cascata molte altre, inficiando tutto il lavoro. In questi casi non resta che incartarsi il puerile giudizio negativo (“Non mi piace”) come un salame avariato. E portarselo a casa. Resta il dispiacere per un lavoro eccellente (e lo è proprio perché risponde in maniera coerente e incisiva ai presupposti e obiettivi, non semplicemente perché ritenuto bello o piacevole) che non vedrà la luce che avrebbe meritato.

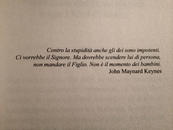

A proposito di fallimento. Recentemente ho approcciato il pensiero di un filosofo, Paolo Morelli, che propone la sua arte del vivere in maniera piuttosto originale (quanto meno per noi occidentali). La chiama arte del fallimento. Afferma che occorra proprio fallire per eliminare ogni dipendenza dal risultato, per poter concentrarsi sul presente realmente vissuto in maniera indipendente e perciò consapevole. Parlare di fallimento in questi termini appare a tutta prima un vacuo sproloquiare, lo ammetto. Ma ammetto anche che al Morelli gli argomenti non mancano, a supporto della sua eccentrica visione. Anzitutto parte da una feroce critica delle idee dominanti, delle mitologie culturali assunte come pose, della tirannia del pensiero unico. Per inciso tutte modalità anti-creative adatte a creare masse magari anche laboriose ma compiacenti e moralmente inermi, schiave e vittime del successo, proprio o altrui. Poi inizia a indicarci sentieri, verso un’attenzione più spaziosa: a mollare il senso risaputo delle cose, a divagare senza scopo, a pensare senza calcolarne l’utile, a riconoscere che gli opposti non sono contrari, ad accettare l’impermanenza delle cose, a rinunciare alla presunzione di controllo, sempre fatalmente illusorio (“il mondo può essere ricevuto, non preso”). Un elenco di attitudini che si richiamano a certe filosofie orientali (per esempio al “distacco” dei Sufi o dello Zen che implicano una lenta e laboriosa disciplina interiore, che invece da noi vengono intese quasi sempre come beate forme di svagatezza o pretesti per l’esercizio di uno snobismo d’accatto). Attitudini che Morelli affianca a un addestramento etico che prevede anzitutto la cura della memoria e del giudizio, oltre all’assunzione di responsabilità diretta delle proprie azioni, contro lo strabismo morale, tipicamente italiano, per cui si è tutti d’accordo sui valori generali salvo poi non riuscire a capire perché riguardino in particolare proprio a noi. Una vera scienza della mente, insomma, fatta di attitudini e precetti all’apparenza anche contraddittori: il fallimento vissuto come esercizio spirituale capace di limitare la dipendenza dal risultato - e perciò dagli altri, dal giudizio degli altri - idoneo a concentrare l’attenzione sul presente, capace di vincere l’abitudine che rende banale e meccanico il nostro vivere.

L’abitudine, che rende banale e meccanico il nostro vivere. Già in Cicerone, in Lucrezio, in Seneca, in Agostino ritroviamo l’idea per cui è solo l’abitudine, ovvero la routine della vita quotidiana, che ci impedisce di vedere il mondo come qualcosa di sublime, sempre nuovo, interessante proprio perché inaspettato, paradossale. L’abitudine ci impedisce di trascendere l’esperienza umana.

Mi sono sorpreso a considerare che l’arte del fallire di Morelli è composta in gran parte delle stesse idee che armano la mente del creativo. Ma non credo sia un caso. Un creativo è costantemente sotto giudizio, sotto scacco, deve perciò essere in grado di ricevere l’encomio con sospetto, disincanto e circospezione, ed essere in grado di fallire proprio come indicato da Morelli, in modalità critica, etica, spirituale, per poter essere affrancato dalla necessità del successo, e quindi capace, ogni tanto, negli stati di grazia, di evitare le mezze misure, i compromessi, i vergognosi alibi, per parlare ancora una volta con pienezza di un incanto che seduce, passando notti insonni per decidere se un segno, un colore o una parola vadano tolti o se invece si giustifichino pienamente nell’armonia e disarmonia di un insieme che prima non c’era e ora è lì, forma precaria e impossibile di una bellezza che sembra un tantino anche nostra e che continua ancora a sedurci, nonostante i nostri limiti disperanti e tutta la mediocrità d’intorno.

19/03/2015 Filippo Maglione